このサイトは、東京大学史料編纂所所蔵「海東諸国紀」所収図および沖縄県立博物館・美術館所蔵「琉球国図」の画像をWEB上で公開するとともに、絵図に描き込まれた情報を分析するために構築されたデジタルアーカイブです。

東京大学史料編纂所所蔵「海東諸国紀」

「海東諸国紀」は、朝鮮成宗(せいそう)2年(文明3、1471)に王命を受けて申叔舟(シンスクチュ)(1417〜75)が編纂した、海東諸国(日本国・琉球国)についての研究書です。史料編纂所本は活字(朝鮮活字版)による冊子で、縦32.6cm、横21.2cm、表紙裏にある内賜記に「正徳7年(1512)」の年紀があることから善本とされています。「海東諸国紀」の全文は、こちらをご覧ください。

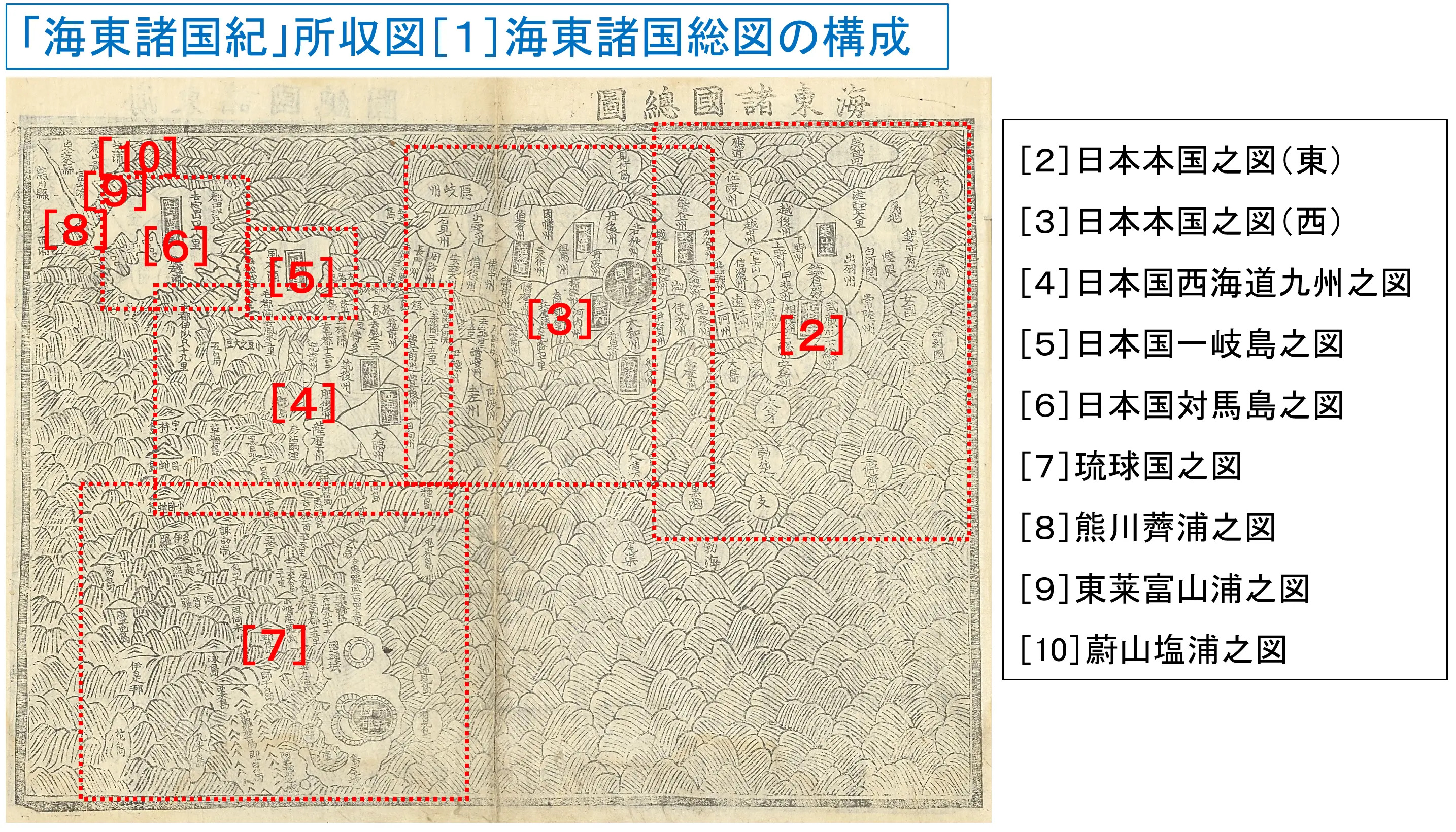

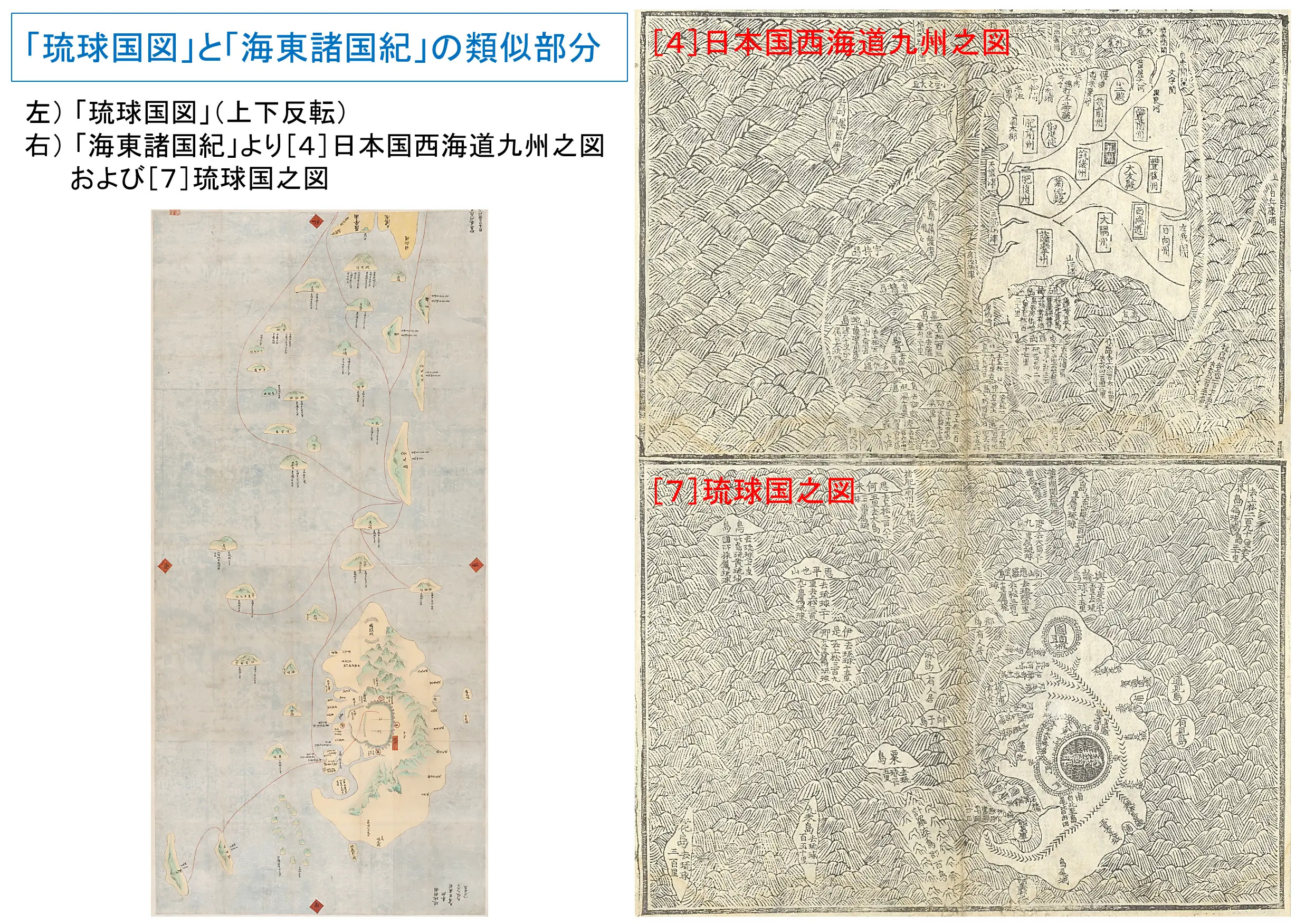

所収図は全 10 点あり、いずれも古い東アジア図・日本国図・琉球国図として、地図史上の意義が高いものになります。冒頭の「海東諸国総図」で、以下9点の絵図を合成して一図に仕立てたものです。このうち、日本部分は中世の日本図として一般的だった行基図様式をベースにしています。また、九州・琉球部分は 1453 年に博多商人道安から朝鮮王朝に献上された絵図をベースにしていると考えられています。朝鮮と関係の深い対馬・壱岐は大きく描かれて両島図が別立てにされるとともに、倭人(日本人)の居住が許可されていた朝鮮三浦(さんぽ)の薺浦(乃而浦)・富山浦・塩浦の図も採録されるなど、15世紀の絵図史料として貴重な情報が多く含まれています。

沖縄県立博物館・美術館所蔵「琉球国図」

「琉球国図」は、縦175.8cm、横87.8cmにおよぶ掛幅の大型絵図です。元禄9年(1696)に大宰府天満宮に奉納されたもので、現在は沖縄県立博物館・美術館に所蔵されています。九州南部から沖縄本島を中心とする琉球の島々と、それらを結ぶ航路が描かれており、島の形状や位置などが「海東諸国紀」所収図と近似していることが指摘されています。どちらも1453年に博多商人道安から朝鮮王朝に献上された絵図の系譜を引くものと考えられますが、詳細に比較していくと、「琉球国図」には「海東諸国紀」に見られない情報が多く含まれており、「琉球国図」のほうがより道安献上図に近い絵図であると推測されています。なお、現状の「琉球国図」は南を上にして仕立てられています。ご覧になる際は、画像の角度を適宜調整してください。

デジタルアーカイブの機能

「海東諸国紀」と「琉球国図」とは、ともに15世紀の日本図・琉球図を示す絵図として大変貴重であるとともに、さらに双方の比較検討を進める必要があることから、沖縄県立博物館・美術館より画像データをご提供いただき、このデジタルアーカイブが構築されました。

これにより、絵図の画像をWEB上で閲覧できるようになっただけでなく、アノテーション付与によって書き込まれた文字など 695件の情報を画像に紐づけ、検索する機能も持たせています。また IIIF により、形状の異なる「海東諸国紀」「琉球国図」の並列表示(比較)や、現代地図との照合(現代地図)といった表示方法も可能となっています。

なお、画像およびデータの掲載・引用などについては、それぞれ利用条件が異なります。詳しくは利用条件のページをご参照ください。

〔参考文献〕

申叔舟、田中健夫訳注『海東諸国紀 朝鮮人の見た中世の日本と琉球』1991年、岩波書店(岩波文庫)

応地利明著『絵地図の世界像』1996年、岩波書店(岩波新書)

上里隆史・深瀬公一郎・渡辺美季「沖縄県立博物館所蔵「琉球国図」 その史料的価値と「海東諸国紀」との関連性について」『古文書研究』60号、2005年

〔付記〕

このデジタルアーカイブは以下の各種研究費の成果によるものです。

JSPS 科研費 18H00698・22H00025・23H00012・24H00011

JSPS「人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業」(課題番号:JPJS00320231001)

東京大学史料編纂所画像史料解析センター「琉球諸島図」プロジェクト(研究代表者・黒嶋敏)